写字楼办公引入个性化环境数据追踪会有哪些实际价值

更新日期:

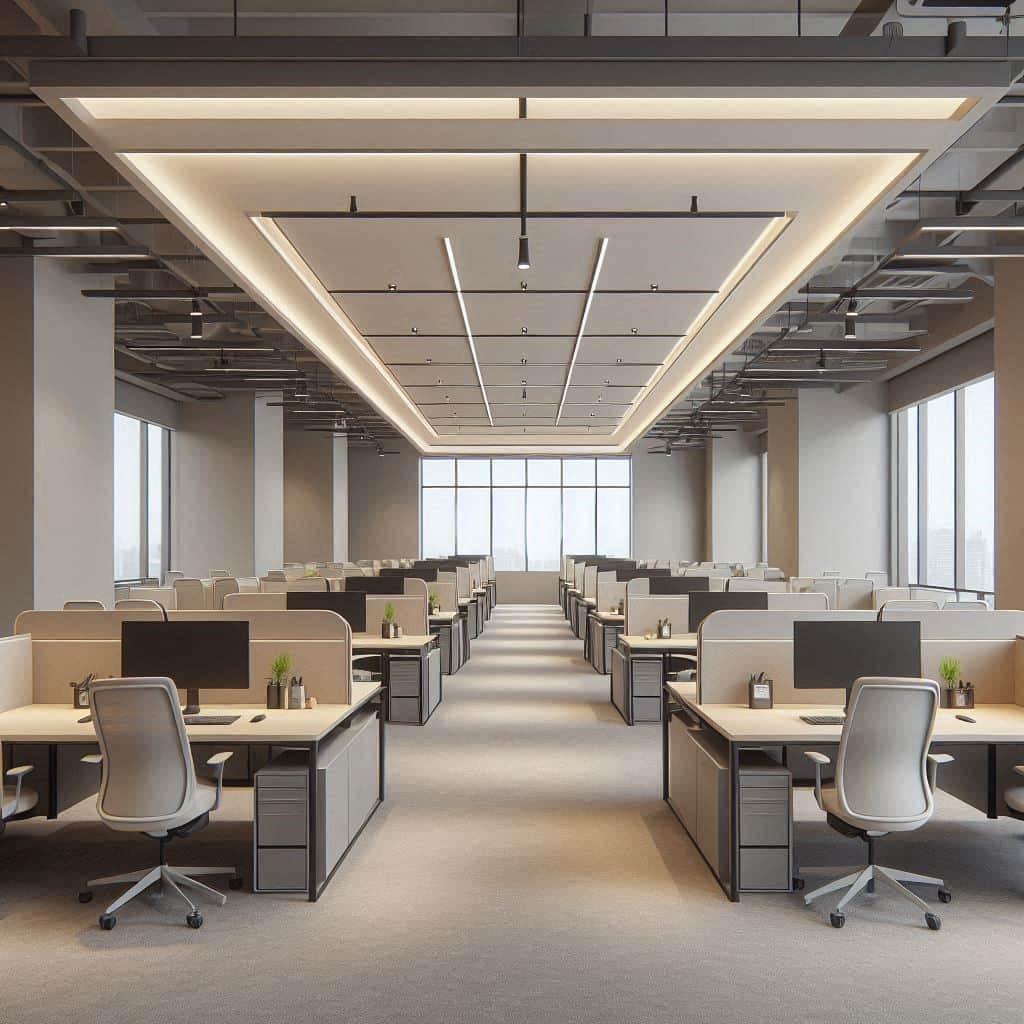

在现代办公场景中,环境因素对员工效率与健康的影响日益受到重视。通过实时监测温度、湿度、光照和空气质量等数据,企业能够为员工打造更科学的办公空间。这种技术不仅提升了工作体验,还可能成为吸引人才的新竞争力。

以温度调节为例,传统写字楼的中央空调系统往往采用统一设定,无法满足个体差异。有人偏好凉爽环境,而另一些人则容易受寒。通过部署传感器与智能控制系统,系统可以识别不同区域的实时需求,动态调整出风量或温度。上海建滔中心的部分楼层试点显示,这种个性化调节使员工对环境的投诉减少了40%以上。

空气质量是另一项关键指标。二氧化碳浓度过高会导致注意力下降,而PM2.5超标可能引发健康隐患。实时监测数据能触发新风系统的自动响应,或在移动端推送开窗提醒。某科技公司引入该技术后,员工午后的疲劳感显著降低,会议中的决策效率提升了15%。

光照管理同样值得关注。自然光与人工光源的平衡影响着人体昼夜节律。通过追踪工位光照强度,系统可自动调节窗帘开合或补充柔和的辅助照明。一项针对创意行业的研究表明,优化后的光照环境使设计团队的方案通过率提高了22%。

噪声污染常被忽视,但其干扰程度仅次于温度不适。声学传感器可以识别突发性噪音源,如设备运转或施工声,并通过隔音屏障或白噪声系统进行抵消。某金融企业报告称,交易员在降噪优化后的环境中,订单处理错误率下降了三成。

从管理角度看,环境数据还能揭示空间使用规律。哪些区域利用率低?哪些时段会议室供不应求?这些洞察帮助优化空间规划,减少资源浪费。一家咨询公司通过数据分析,将办公面积压缩20%,同时保持了员工满意度。

健康效益同样不可小觑。长期处于不理想环境中,员工可能出现头痛、眼疲劳等亚健康状态。累计的数据报告能为企业提供健康风险评估,甚至成为员工福利计划的参考依据。某些企业已将环境质量纳入年度健康审计指标。

实现这些价值需要合理的成本投入,但回报周期比预期更短。一套基础监测系统的部署成本,通常在数月内即可通过能耗节约和效率提升收回。随着物联网技术普及,硬件价格正持续下降,使得中小型企业也具备实施条件。

未来,这类系统还可能与企业健康平台打通,形成从环境监测到健康建议的闭环。当智能手表的心率数据与办公环境参数关联时,系统甚至能预判员工的舒适度变化并提前调整。这或许将成为下一代智慧办公的标准配置。